松尾匡のページ

09年4月6日 書評:安冨歩『生きるための経済学』09年4月13日:安冨さんのレスポンス追記

追記:著者安冨さんから、レスポンスをいただきましたので、下に掲載しております。ご丁寧にありがとうございました。

様々なコミュニケーションのあり方に、ハラスメントがあり得るというのは、その通りだと思います。疎外をなくすために必要な直接の情報交流というのも、「概念的」に言っているだけで、現実にはテレパシーかなんかで痛みも苦しみも含めて実感しあえないかぎり、やはりいろいろ問題が出てくると思います。

どうもこの「概念的に」という方法論が、「物理法則問題」を含む相違点の基礎にあるような気がします。まず第一段階は「摩擦係数ゼロ」で純粋理念型を作ってベンチマークにするだけと思っているのですが...。

(09年4月13日)

(安冨さんが追記を送ってこられたので、下に書き加えました。4月14日)

3月のはじめぐらいまで仕事がいろいろ重なって、余事何も手につかない状態だった。目の前の仕事に直接関係なければ専門書も雑誌も読めないし、ましてや小説もドラマも映画も無縁の生活。文化尽き果てた日々だった。

やっと楽になったので、授業が始まるまでの間にと思って、本を読みふけっている。まあ、基本的に経済学を離れたところまで手を伸ばす余裕はないので、依然文化尽き果てていることには違いはないが。(後記、もうすでに楽ではありません。)

でもいつものことなんだけど、仕事が一息ついて楽になったときに、さあ気になってた本を読むかと注文したら、それが届く頃にはまた忙しくなってしまっている。で、忙しくしているうちに、興味が失せてしまったりするんだよね。ああ、アマゾンとかだったら早いんだろうけど、丸善が久留米大学に届けてくれるやつがまだ利用できて、それが1割引なのよ。安いからいいんだけど、手にするまでにちょっと時間がかかる。

で、読んだ本とか、以前いただいてほったらがしていた本とか論文の抜き刷りとかもあって、今を逃したらしばらく取り上げる機会もないので、ここで取り上げようと思う。

安冨歩『生きるための経済学──〈選択の自由〉からの脱却』(NHKブックス)

amazon bk1 セブンアンドワイ

この著者の方とは面識は何もなかったのだが、拙著『「はだかの王様」の経済学』をおもしろがってくださったようで、お褒めのメールをいただいた上にこの本を贈って下さった。ありがたい話である。

実は、いただいてわりとすぐ読み切ったのだが、お礼にこのサイトででも書評しなければと思いつつ、忙しくて手がつかなくてずっと気になっていた。真っ先にこれを取り上げないと。

正直言うと、いろいろなレビューの情報から、この本はトンデモ本の一種との先入観を持っていた。

経済学の主流の方法論に対する短絡的な誤解に基づく安手の批判をしている本と思っていたのである。

実際、読み始めてみたらたしかに最初はそうだった。最適化決定とか均衡の模索とかいった、経済学の主流の方法に対して、商品の種類が多くなったら計算が物理的に不可能になるというケチつけをしているのである。

もちろん、経済学者はそんなことは承知の上なのであって、事態の本質を、分析可能なように単純化しているにすぎない。もっと現実の意思決定や現実の市場に近づけた精緻化の必要性は、誰も否定していない。

ただ、目前の解かれるべき課題──例えば、目下の大量失業を解消するにはどうすればいいのか──にとっては、わざわざそんな精緻化のエネルギーをかけても、得られる実りにさほど追加が期待できない。むしろ、何が重要かがクリアに把握できるよう、単純化できるものはできるだけ単純化して、現実事態の進行に間に合うように理論を組み上げることが求められている。

その点で、本書の論難は的外れである。やっぱりこんな本だったのかと思って読み進んでいった。

ところが読み進んでいくうちに驚いた。

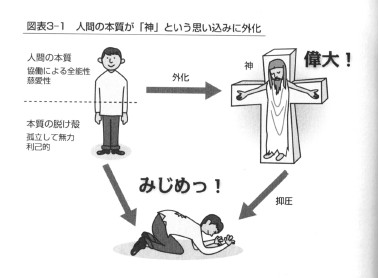

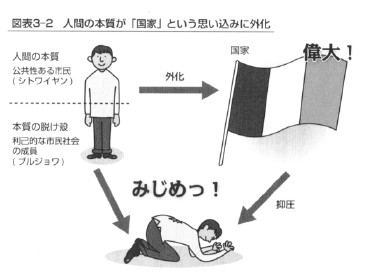

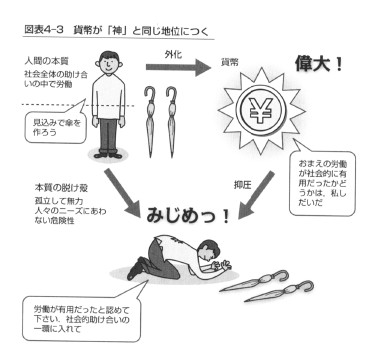

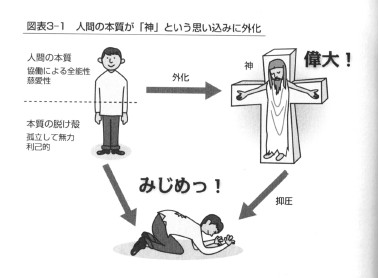

なんでこの著者が拙著を褒めてくれたのかがよくわかった。この本はズバリ「疎外論」そのものを主張していたのである。もちろん60年代の日本で流行った「疎外論」じゃないよ。拙著の扱った、フォイエルバッハ=マルクスの疎外論。

ほんとはそれは別に驚くようなことではない。もともとこの本が参考にしているエーリッヒ・フロムは、初期マルクスの疎外論とフロイト精神分析を結びつけたものだったからである(まあ、このへんに関心があったら、拙旧著『近代の復権』の第3章を読んでみて下さい)。

この本の論旨をまとめるとこうなる。

(1) 人々は、本当はいやいやながら自分をごまかして、社会的自我を受け入れて生きている。

(2) そのためにほんとうの自我を失い、社会的自我から押し付けられた自己像に合致しない自分を嫌悪する。そしてそんな自己が不安で、社会的自我を偉大なものに見せる虚栄によって安心を得ようとするが、その結果ますます自我を失って際限がなくなる。

(3) そのような人の間の相互作用は、社会的自我に縛られつつ、ねつ造した相手像に対して定型的メッセージを発するものとなり、その像からはみ出した相手に対して、攻撃でないとごまかしながら攻撃をかけるハラスメントとなる。

(4) このような相互作用は、創発でない協同現象によって、真の秩序でないバブル的な暴走を生み出す。

(5) 私たちが真に自由になるためには、自分自身の感覚にすなおに基づいて生きなければならない。

(6) そのためには、多様な個性を時には激しくぶつけあって学習しあう中から調和を作り出す、創発的コミュニケーションが必要である。各自が多くの多様な人々に依存することが、自立した個人を可能にする。

この(1)〜(6)をそれぞれ『はだかの王様』語に訳すとこうなる。

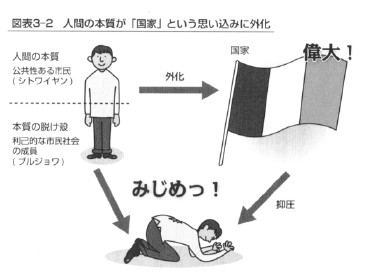

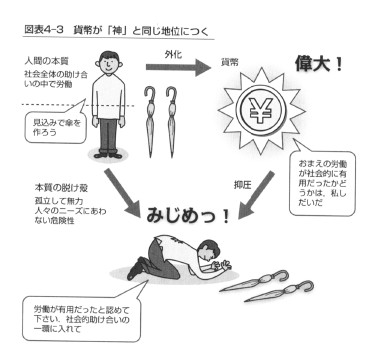

(1) 社会的思い込みが個々人から一人立ちし、それが個々人に無理矢理押し付けられると、個々人はいやいやでもそれを受け入れることで生きていくほかなくなる。

(2) そうなると社会性は一人立ちした思い込みの方の性質となるので、各自に自覚されるのは、社会性の抜け殻となった卑小な自己でしかなくなる。そこで、社会的思い込みにひれ伏し、それをますます偉大にさせることで安心を得ようとするが、その結果ますます自己は卑小になって際限がなくなる。

(3) このようなシステムが持続するのは、各自の相互関係が直接の情報交流ではないためである。人々が、直接の交流ではなく、社会的思い込みに従って他者に対して振る舞ったならば、各自は社会的思い込みから外れた行動をとると、他者の行為によって不利益を受けることになる。

(4) このような関係から、社会的な思い込みの一人立ちが起こる。そして、それはしばしば各自の事情を離れて、暴走していく。

(5) このような疎外を克服するには、個々人が自己の感性(具体的な暮らしの事情) にすなおに基づいて生きなければならない。

(6) そのためには、各自が自己の感性を正直に交流して把握しあえなければならない。一人一人が、多様なネットワークに同時に属していくことが個人の自立をつくる。

そっくり同じことを言っていることがわかるだろう。ついでに、山形浩生さんがスキャンしてくれた拙著の図を勝手に使わせていただくと、もっとわかりやすくなる。

実際使われている具体例も、プロテスタント教だったり、貨幣だったりして同じものが使われている(まあこれはフロムが使っている例なのだが)し、学歴とか肩書きとかも、拙著の最後の章で取り上げた例と同じである。

そういうわけで、読んでいて非常に心強くて、共感するところの多い本だった。

しかし問題は、私はこの疎外論から、経済学の方法論の肯定という立場を導いたのに対して、この本は、全く逆に、同じ基本的立場から、経済学の方法論の拒絶を導いているということである。

経済学の方法論の基本思想を「選択の自由」に見て、上の基本的立場から「選択の自由」概念を根底的に批判する論理は、この本のウリである。アマゾンの書評などを見ると、この本への肯定的評価は、まさにこの経済学の方法論の根底的批判という点に集まっている。

どうしてほとんど同じ立場から、このような正反対の結論が出てくるのだろうか。

著者の安冨さんは、メールで私に、新古典派経済学によって立つはずの池田信夫さんや山形浩生さんが、新古典派をクソミソに言った自分に対して好意的で、新古典派に好意的な松尾には批判的なのがどうしてかサッパリわからないと書いてこられた。

まあ、池田さんは本当は経済学の主流方法論に、とっても敵愾心のある人なので、これはこれでつじつまがあっていると思いますよ。

山形さんは...うーむ。

安冨さんは、拙著に共同体志向を感じ取っておられて、山形さんもそれに反発したのではないかと推測されている。しかし、私も安冨さんに負けないくらいの共同体嫌いなのである。アマゾンでは、コミュニタリアン(共同体主義者)と見られる評者が、拙著をこき下ろすレビューを書いている。ろくに内容を把握せずに見当違いなことばかり書いてあるレビューだが、コミュニタリアンが拙著に反発を感じるのは全く当然だと思う。

まあ山形さんの場合はもっと浅い話だと思いますよ。安冨さんの本の書評の中であんまりこんな話をするのなんだけど、山形さんの拙著の書評を読み返してみたら、頭から譲歩文と主題の文の区別が基本的についていない。

フォイエルバッハ=マルクスの疎外論自体が、二段階批判になっていて、まず社会システムや教義の、個々人からの自立自体を疎外であるとして批判して、その後で、そうした社会システムや教義が一部の強者の私益のために歪められることを批判する。この後段の批判はよくなされてきたし、60年代疎外論の疎外概念もこのたぐいだったと思うけど、これは実は疎外の結果として起こる二義的な弊害にすぎなくて、本当に大事なのは前段の批判の方だというのが、フォイエルバッハ=マルクスの論理だったと思う。

あの拙著は、ちょっと書いてある通り、久留米の中心市街地でウィークデーの昼間行われていた市民講座での話がもとになっている。私なんかの話をおもしろがって聞きにくるような主たる受講者は、まあ、これといって思想的ではなく、素朴で健全な左翼的感覚を持つ退職者ということになる。拙著がとりあえず説得の対象に想定している層もそんなところである。そしたら、問題意識はとりあえず圧倒的に後段の方の批判である。一部の強者によって弱者が食い物にされる世の中はけしからんという意識である。

それを受けた拙著の語り方は、当然、まあまあ、そういう現実は実際あるし、お考えになっていることもよくわかります、本当にその通りです、と受け止めた上で、「でも...」ということになる。でも、誰の悪意がなくてもシステムや教義が自立すること自体に恐ろしい問題があるのですよ...と、本当に言いたい主題を説くことになる。

まあだからあの拙著は、いたるところ、なるほどおっしゃる通りですという譲歩文に満ち満ちることになる。譲歩文だからと言って心にもないことを言っているわけではなく、心からその通りだと思っているのだが、本の本当の主題とはズレる。

こういう文章の構造は素直に読めば簡単にわかると思うけど、譲歩文の内容に共感しない人にとっては苦しいのかなと思った。山形さんがあの拙著の譲歩文の内容に共感するとは毛頭思っていない(笑)が、正直言って、本の主題の方は、「既得権益なき既得観念」の支配を批判し、貨幣価値増大の思い込みに問題の本質を見るリフレ派の問題意識に通じるものとして、理解されるものという期待はあった。

話を安冨さんの本に戻す。

私との経済学観の違いがどこから出てくるのかという話だが、私も、「選択の自由」が真の自由ではなく、限界のあるものだとは思っている。旧拙著『近代の復権』の最終章でも、「からの自由」と「への自由」を総合するためには、第三の自由としての、「新観念創造の自由」が必要だと提起している。少なくとも自分と周囲の感性(具体的な暮らしの事情)を抑圧せずにこれと合致しているやり方を考えだして、提起し、やってみる自由である。

これは、創発が満ちる「積極的自由」という、この本の目指す自由概念と通じていると思う。

マルクスも、世の中の生産のつながりあいを個々人の合意でコントロールするだけでは「真の自由」にはならないと言っていた。共産社会の第一段階はそんなレベルだが、もっと発展すると、各自の労働時間がぐっと縮小し、生活時間の大半は、社会的依存関係に必然的に縛られたりしない、自由時間になる。

その自由時間において、各自は、自分の能力を自分の望むように創造的に発揮するようになる。これが「真の自由」だと言う。これもこの本の著者の自由概念に似ている。

経済学者が分析するためには、連続量にせよ、質の違ったものにせよ、あらかじめ選択肢が決まっていて、そこから選ぶ形でないと定式化できない。

ところがこういう創造的な自由は、予想できないところに自由たるゆえんがある。だから、外から計算可能ではないし、分析も不可能。それはこの本の言う通りだと思う。

そのことはわかった上で、しかし「選択の自由」概念を、一定の限界内であえて擁護しておきたい。

この本では、共同体と市場を対比させる図式を否定している。共同体から解放されて市場社会に生きるようになって、「選択の自由」を得たが不安も得た、というような話はダメだと言う。「迷いも不安もないエデンの園/選択と自己責任の厳しい地上」という失楽園神話の焼き直しなのだとされる。

「選択の自由」という幻想は、「共同体」という幻想と対で現れていると言うわけだ。

私は、この点において、著者は概念の切り方を間違えていると思う。

メンバーが同胞として尽くし合い、何の迷いもなく無垢に安心できる共同体なんてものが、この地上にかつて存在しなかったことはその通りだと思う。

フィリピンなんかは典型的で、前近代の中国の農村もそうだったと思うが、実際存在するのは二者間関係の集まりでしかない。Aさんはこれまで自分にとっても好くしてくれました。だから自分もAさんに好意でお返しします。Bさんは自分にそこそこ好くしてくれました。だから自分もBさんにそこそこ好く返します。こういう人間関係の集まりがあるだけで、「村」という抽象的概念への忠誠みたいなものはない。

だから、共同体なんてものはないという説明になるわけだが、実はこの意味では、日本にももともと村落共同体はなかったことになる。日本でも実際あったのは、「義理」の二者間ネットワークであって、「村」はそれが濃密な単位を作っていただけなのである。

市場社会がこうした人間関係と区別されるのは、そういう具体的で固定的な二者間関係ではない、匿名で流動的な関係でつくられているところにある。

ここに、やはり決定的な、社会システムの概念区分があるのだ。

人間関係が固定しているならば、もともとそれを選択できない。裏切ったら、メンツがつぶれて恥をかく。他者から相手にされなくなり、損をするので、もともと裏切るという選択肢はない。ここにおいて「責任」とは、最初から定められた人間関係で期待されている役割を果たすことでしかない。

ところが匿名的で流動的な人間関係では、モノの選択の前に相手を選択する。難しい最適計算など要らない。あっちの方がいいかもしれないと、乗り換えるだけである。

そうすると、目の前の取引相手と今度出会うのはいつになるかわからない。だったら相手を裏切って不公正な取引をしても、ただちにしっぺ返しをくらって損をするという心配はない。ここでは、誠実に取引するかしないかの選択ができることになる。その中で、不公正を選んだならば、それは自己の「選択」から帰結する「罪」になる。

選ばなくてもいい相手を選んで、結ばなくてもよかった契約をあえて結んだからこそ、それを履行する「責任」が発生する。

牧歌的共同体などは幻想だったかもしれないけど、冷厳な義理のネットワークの固定的人間関係からなる社会はたしかにあった。それが崩れて、「選択の自由」と「責任」と「罪」を個人が負う市場社会ができた。そういう図式は依然有効なのだと思う。

そうすると、固定的な義理のネットワークが「共同体」の正体ならば、こんな恐ろしいものへの回帰を私たちが説くことはあり得ないことになる。

現実の資本主義のもとではどんなに制約されているにせよ、最終的には逃げることができるという意味で「選択の自由」があることは、私たちにとって最後の救いである。「最適選択」などできなかったにしても、少しでもマシな状況を選べるかもしれないだけで光明なのである。安冨さんご自身も、メールで、「縁切り」ができるかどうかが大事とおっしゃっていた通りである。

そして、将来においても、このような流動的な人間関係の社会をやめるわけにはいかないならば、どうせ一時的な関係なのだからと言って、約束を果たす責任をとらなかったり、不誠実なことをするのに罪悪感を感じない人々ばかりが相手になることは困る。

だから「選択の自由」と、それに伴う「責任」や「罪」の考え方は、とりあえず必要なのだと思う。「真の自由」は、それができた上での次のステップだと思う。

さて、この本の立場──私はこれは「疎外論」の立場だと思うが──は、各自の「自分自身の感覚」を基準にして、それを損なうシステムを批判する立場である。

これは、各自の外から、何からの則るべき原理を超越的に持ち出す立場とは対立する。旧来の正統マルクス主義解釈にせよ、廣松主義にせよ、コミュニタリアンにせよ、保守民族主義にせよ、あるいは60年代疎外論にしても、みんな、各自の身を離れた原理を何らかの意味での評価基準に持ち出す立場だった。これ自体、おぞましい疎外そのものである。

各自の外から則るべき原理を超越的に持ち出さず、各自の評価を基準にすることは、専門用語では「厚生主義的な帰結主義」と言われ、これは最も広い意味で功利主義の立場にほかならない。

実際、マルクス思想は功利主義だとする研究が、だから良いという立場からもだからダメという立場からも出されてきた。最近では、専修大学の松井暁さんが主張されている。細かいところに異論はあるが、基本的にその通りだと思う。

そして、この立場に立つ限り、経済学の主流方法論の流儀にそのまま乗る。

功利主義者にされた日には、安冨さんは発狂して「ハラスメントだ」とか言い出すかもしれない(笑)。

しかし、そんなに忌避するほどのことではない。

さっきも述べた通り、経済学が超人的計算をする個人を想定するのは、単なる簡単化のための便宜である。安冨さんも私も、別に現実のシステムを礼賛するために経済分析するわけではない。批判するために分析するのである。そうしたら、さしあたりは、とっても賢い個人を想定しながら、しかしそこから自分を傷つけるシステムが生み出されることが導かれたならば、批判としては強力だろう。それほど賢くない個人から出発したらなおさらそうなることが容易に予想されるからである。実際そうなるかどうかは、次のステップの研究でやってみればいいわけである。

数理モデルそのものは、とっても理性的な個人を想定しているようにも解釈できるが、疎外論者が基礎に置く感性的個人とも解釈できる。最もプリミティブな固有の欲求だけを出発点にして、社会から強制されて受け入れた選好はそこから導きだされるものとして説明することもできる。

例えば、何も買うことない貨幣保有そのものに欲望を感じる効用関数を前提して、数理モデル分析することがある。これは簡単化の便宜のためには許される。しかし、例えば安冨さん自身がなさったように、プリミティブな欲求だけを持つ効用関数を前提して、少しでも効用を高めようとする各自の行動から、特定の商品を、プリミティブな欲求とは直接無関係に、貨幣そのものとして選好する行動を導くことができる。

そういう説明が背後にあるものと思って見れば、いろいろ安冨さんの目からみたらくだらない選好を持つ効用関数を前提した分析も、だからダメなんじゃなくて、もともとくだらない社会システムに強いられたために起こることの仕組みを暴くものとしては有用なのである。究極的には、各自のプリミティブな効用関数で帰結を評価すればいいのである。

安冨さんは、私より一歳年上という同世代の人で、しかも森島通夫の最後の弟子だそうである。メールでは「平行関係」とおっしゃっていた。私ごときでは、師匠との「比の比」が全然違うので、平行にはなっていないと思うのだが、たしかに何か通じるものを感じる。お互い師匠より神経細くて苦労してそうだし。まあ、森嶋先生レベルと比べたら誰だってそうかもしれないが。

ともかく、私も何かと忙しくてなかなか数理モデルをつくる余裕がなくて、そんなことを言っているうちにどんどん腕が落ちているのだが、なんとか師匠の位牌衣鉢(下記安冨さんのご指摘により改めた。恥ずかしい!!)を受け継ぐ研究に少しでも貢献したいものだと思っている。安冨さんもいろいろ忙しいとは思うが、あまり文句はつけずに数理経済学の世界にも時には戻ってほしい。

本当はもっとレビューしたい本や論文があったのだが、この本の書評だけに結局三日もかけてしまった。そうするうちに、ちくまのウェブ雑誌の連載の二回目の原稿の戻しとか、経済学史の本の原稿への編集者の意見とかが届いていて、もう明日には立命出校で、授業の準備をしないといけない。結局今回はこれで断念。

松尾匡氏の『生きるための経済学』の書評への反応 安冨歩 2009年4月13日

最初に、拙著『生きるための経済学』に対して、長い時間を掛けて書評を書いていただいたことに心から感謝したい。

私の思想が疎外論と関係していることは、ご指摘のとおりである。それは、エーリッヒ・フロムの影響でそうなったのではなく、『複雑さを生きる』(岩波書店、2006年)『ハラスメントは連鎖する』(本條晴一郎氏と共著、光文社新書、2007年)と論じてきたハラスメント論が、そもそもマルクスの疎外論の系譜を継いだものであり、私の一貫したテーマである。ただ私は、疎外論そのものを深く勉強したことはなかったので、松尾氏の『はだかの王様の経済学』は非常に勉強になった。

しかし、氏とは根本的な点で相違があり、それは拙著をお読みいただいても解消しなかったようである。それは、

「物理法則を認めるかどうか」

という点における相違である。私は経済学が非科学的にならないためには、物理法則を無視してはならないと考えるが、氏はそれはどちらでも良いとお考えである。

「最適化決定とか均衡の模索とかいった、経済学の主流の方法に対して、商品の種類が多くなったら計算が物理的に不可能になるというケチつけをしているのである。」

と書評でも書かれているが、私の批判は「ケチ」ではなく、この想定が物理法則(この場合は相対性理論と熱力学第二法則)に反しているがゆえに受け入れられないと拙著で明示した。この明示を受けてそれでも「ケチ」と言われるということは、物理法則はどうでもいい、とお考えであることを示す。

私は相対性理論や熱力学第二法則を無視することは、経済学の根本に矛盾を持ち込むことになると考えており、松尾氏にお考えを変えていただきたいと熱望するので、もう一度、ご説明したい。ここでは熱力学第二法則だけに絞ることにする。

既述の如く、私の批判を「ケチ」にすぎない、というならば、熱力学第二法則を無視しても良いということになるが、この法則は、通信にはコストが掛かる、ということを含意する。さもないと、マックスウェルの悪魔が存在することになり、一様な温度の水を、熱い水と冷たい水に分けることが可能になり、永久機関を構成することができることになるからである。言い換えると、熱力学第二法則を無視するなら、分子をコストなしに分類したり、エネルギーを無限に入手したりすることが可能になるが、これは結局のところ「この世は桃源郷で、希少性などない」ことを含意する。ということは予算制約などというものは意味をなさなくなり、最適化する必要もなくなる。ということは、経済学も不要になる。

また、松尾氏の疎外論は、情報の非対称性を前提とするが、これもまた、熱力学第二法則を無視するなら、存在しないことになる。というのも、通信にコストが掛かることが、情報の非対称性の前提だからである。ということは、疎外論もまた不要になる。そもそも、永久機関が可能であれば、他人を搾取する必要もまた無くなる。

以上のような理由から、松尾氏の議論は、熱力学第二法則をあるところでは堅持し、別のところでは無視することになっている。私はこのような矛盾を抱えて議論を始めることは、その後の展開を支える上で、非常な困難を抱え込むことになり、現実的で実践的な展望を開く上で、大きな妨げになると考えている。

松尾氏は拙著の議論の一部を手際よくまとめ、それを松尾流に言い換えてくださっているが、一箇所、大きく内容が異なっているところがある。それは、

(3) そのような人の間の相互作用は、社会的自我に縛られつつ、ねつ造した相手像に対して定型的メッセージを発するものとなり、その像からはみ出した相手に対して、攻撃でないとごまかしながら攻撃をかけるハラスメントとなる。

(松尾流 3) このようなシステムが持続するのは、各自の相互関係が直接の情報交流ではないためである。人々が、直接の交流ではなく、社会的思い込みに従って他者に対して振る舞ったならば、各自は社会的思い込みから外れた行動をとると、他者の行為によって不利益を受けることになる。

というところである。「そっくり同じことを言っている」と書いておられるが、(3)と(松尾流 3)とは、全く異なった議論である。

松尾氏は「各自の相互関係が直接の情報交流」である場合には「疎外」は生じない、と考えている。それゆえ、情報の非対称性を解消し、直接の情報交流を達成することが、疎外からの脱出のために有効だとお考えである。

しかし、ハラスメントは「各自の相互関係が直接の情報交流」である場合にも生じる。というより、直接交流か間接交流かは、関係がない。私が批判したのは、「共同体/市場」という二項対立に縛られることであり、私は共同体は嫌いではない。ついでに言うと、中国農村型のネットワーク型社会も別に好きではない。私が嫌いなのは、ハラスメント的な共同体や、ハラスメント的なネットワークや、ハラスメント的な市場や、ついでに言うなら、ハラスメント的なアソシエーションである。コミュニケーションのパターンが違っても、共同体型のハラスメントや、ネットワーク型のハラスメントや、市場型のハラスメントや、アソシエーション型のハラスメントというように、ハラスメントの種類が違ってくるだけである。どのような社会機構においても、ハラスメントへの対峙、あるいは学習過程の作動の促進の努力なしには、疎外が蔓延してしまう、というのが私の主張である。「みじめ/偉大」の分離は、コミュニケーションパターンに拘わらず生成しうる。

そういうわけで私は、歴史学やら心理学やら精神分析学やらサイバネティックスやらに大幅に足を突っ込むことになったわけであり、ついでに「経済学者」という自己認識も放棄した。森嶋通夫先生は、こういう振る舞いにあの世でさぞかしお怒りであろうし、生きておられたら例の如くカンカンになってお怒りになったと思うが、『複雑さを生きる』のあとがきに書いたように、この問題こそは、森嶋先生が自伝や防衛論など多くの箇所で議論されたことに他ならない。それとサイバネティックスなどの数理科学とを統合するのが私の目標であり、これが森嶋先生が理想とされた「交響的経済学」への道なのだと考えている。

「ともかく、私も何かと忙しくてなかなか数理モデルをつくる余裕がなくて、そんなことを言っているうちにどんどん腕が落ちているのだが、なんとか師匠の位牌(衣鉢??安冨)を受け継ぐ研究に少しでも貢献したいものだと思っている。安冨さんもいろいろ忙しいとは思うが、あまり文句はつけずに数理経済学の世界にも時には戻ってほしい。」

と松尾氏にありがたい呼びかけをいただいたのだが、私は森嶋経済学をも数理経済学をも離れたのではなく、師の衣鉢を勝手な方法で継いでせっせと努力しているつもりである。最近、ケインズの『平和の経済的帰結』を読んで驚いたのだが、これも実はハラスメント論そのものなのであり、私の研究は経済学の主流の一角を占めていると主張することも可能だと確信を深めた。

私から松尾氏によびかけたいことは、熱力学第二法則くらいはお認めになってはどうか、ということである。私見では、セイ法則もまた、熱力学第二法則を破っているのであり、その観点からすれば氏のセイ法則の研究も、新しい展開を見せるであろうと予想する。置塩信雄と森嶋通夫とは、私にとって20世紀後半の経済学の二大ヒーローである。彼らの研究の一部は熱力学第二法則を破っているのだが、多少の変更を加えることで、かなりの部分が重要な意義をもってよみがえると考えている。共にその発展のために松尾氏と協力していくことができれば、私にとって心強い限りである。

追記: 書き忘れたことがあった。それは森嶋先生の神経に関することである。先生はとても論争的な方で、多くの人に論争を挑み、厳しい議論を展開した。その上、人前でカンカンに怒ったりするので、多くの人に恐れられていた。しかし同時に、非常に細やかな神経を持った人で、いつも気配りを忘れず、ユーモアのセンスに優れていた。特に、学生・市井の人には丁寧でかつ親切であり、子供には無条件でやさしかった。それから先生は寂しがりやであった。

私にはしょっちゅうカンカンになって怒られていたが、それが私への深い配慮に基づくことは、はっきりとわかった。先生は私に経済学への貢献を目に見える形で行なうように導こうとなさっておられた。そこを私がわからずに複雑系科学などに沈潜することを、先生は深く嘆いておられたし、そのように嘆いておられることも明確に伝わってきた。

しかし私には私なりの信念があり、経済学の前提を作り変えないことには、決して前に進めない、と考えていたので、どんなに先生に叱られようとも、従うわけにはいかなかった。そういうことがあったので私は、『複雑さを生きる』を先生に捧げたのである。私の神経が細いのは、松尾氏のご指摘の通りであるが、私は森嶋先生もまた、類まれなほどに、神経の細い方であったように思っている。

置塩先生には残念ながらお目にかかったことが無いのだが、そのご著作からは、人格的一貫性が明確に伝わってくる。それは「図太い」のではなく、神経の細やかさゆえに可能なことだと私はいつも感じてきた。直接謦咳に接してこられた松尾氏はどのようにお感じであったのか、興味深いところである。

「エッセー」目次へ

ホームページへもどる