松尾匡のページ

07年12月25日 市民派リベラルのどこが越えられるべきか

【濱口先生のブログで】

前回のエッセーをアップロードしたら、間もなく、政策研究大学院大学の濱口先生がご自身のブログで取り上げて下さった。ありがたいことである。釈明みたいなものは、コメント欄でさせていただいているのでご覧いただきたいのだが、少し言い足りないところが残っていた。

そうするうちに、濱口先生のブログでは、次の二回のエントリーで、赤木智弘氏の新著『若者を見殺しにする国』へのご論評が掲載された(こことここ)。そうあの「希望は、戦争」と言った赤木氏である。濱口先生は彼の本を実に明解に批評している。これを読んでとても考えさせられ、しかもそれが前のエントリーのコメント欄で言い足りなかったことと大きく関係しているので、よく考えを整理してこのコーナーに公表しなければならないと思った。

しかしいざ考え出すと議論がかなり大きくなりそうで、片手間で書き出せるものではなかった。仕事は前期と比べるとだいぶ楽になっているのだが、空いた時間というのは授業や仕事の合間で細切れなので、やはりまとまった文章を書くのは難しいのである。

しかしこのエッセーも二ヶ月空けてしまっているし、いいかげん更新しないといけない。まだ話がまとまらないかもしれないが、とりあえず書き出そうと思う。

【反差別の「リベサヨ」への反格差からの批判】

濱口先生の主張する図式は、極めて単純明快である。経済格差を問題にしてきたのが「オールド左翼」だったのに対して、それを押しのけて90年代以降幅を効かせた「リベサヨ」(「リベラル左翼」に対する濱口先生の蔑称)は経済格差よりも、むしろ差別を問題にする。ここで「差別」と言うのは、生まれや民族性や性別や障害などのアイデンティティに基づく差別のことである。しかし今日、本当に重大なのは経済格差の問題の方だ。それを軽視してきた「リベサヨ」は悔い改めるべきだ──というわけである。

30代フリーターの赤木氏の主張によれば、「左派」どもが共感する弱者というのは、生まれや民族性や性別など、個人の努力では変えられない属性を理由にした弱者であって、自分達のようなフリーターのワーキングプアは弱者扱いされずに見放されている。本当はどれだけ努力しても報われないでいるのに、努力で変えられるものとされてしまっているというわけだ。こうして赤木氏は「左派」から決別し、戦争待望の「右派」になったと自称して見せるわけである。

濱口先生は、この社会認識の的確さを認めた上で、赤木氏の言う「左派」は本来の左翼ではなくて、やっと80年代末から左派扱いされるようになった「リベサヨ」のことにすぎないと批判している。若い赤木氏がその歴史を知らないのも無理はないが、本来彼がなすべきだったのは、「リベサヨ」から決別して本来の左翼が持っていた「ソーシャル」志向を取り戻すことだったのだと言う。

【共感ととまどいと】

私はこのエントリーを読んで、言いたいことをすっきり言ってくれた感じがして溜飲が下がった。しかし同時に、濱口先生の論理に従えば、私は先生の嫌う「リベサヨ」の極論にされてしまうだろうことにとまどった。

溜飲が下がったのは、私もまた、ここ20年くらいの左翼世界で「アイデンティティの政治」が横行していることに辟易してきたからである。以前、拙著『近代の復権』で「民族自決権を否認せよ」と主張したことがあった。本サイトの「私の主張5」でもごく簡単に要約しているのでご参照されたい。実はここで私が本当に言いたかったことは、民族自決論にとどまらず、「アイデンティティの政治」一般をやめにしようということだったのである。そういえば現富山大学の大坂君と大学院時代いつも論争していたことも、この「アイデンティティの政治」を否認するか提唱するかをめぐるものであった。

その一方で、とまどったのは、濱口先生が「リベサヨ」のどこがケシカランと思っているかと言うと、その個人主義や自己決定志向が資本主義市場経済の自由化政策と親和的である点にあるということである。「小さな政府」にして資本主義市場経済の自由競争にまかせようという大企業有利の政策思想を「新自由主義(ネオ・リベラリズム)」と言うが、濱口先生はこれを「ネオリベ」と蔑称する。そして、「リベサヨ、ネオリベは紙一重」と言うのである。この点については、私の立場はもっとあてはまりそうだし、実際濱口先生はそう思っているようである。

いったい、このように相手と対立する論理構造にありながら、どうして溜飲が下がるほど共感するのだろうか。これを整理してみたいと思った。

今日のこのエッセーの結論は、「リベサヨ」は濱口先生の指摘するように現代資本主義のもたらす傾向にのっかりすぎるのがいけなかったのではなくて、むしろ、のっかることが少なすぎたことがいけなかったというものである。その点が中途半端だから「アイデンティティの政治」にはまったりしてしまうのであり、徹底すればそんな立場は乗り越えてオールド左翼と同じ「ソーシャル」な立場に立つのだ。これからそのことを論じていこうと思う。

【被差別当事者ではない「市民派リベラル」】

まず、「リベサヨ」という言い方でひとくくりにする概念は広すぎると思う。アイデンティティ差別を問題にする立場と言っても、在日とか部落出身者とか、差別されている当事者の解放運動は、とりあえず本当に左翼の一部と言っていい。彼らの多くは実際に経済弱者でもあって、その暮らしの苦しみからの脱却願望が闘う動機のひとつになっているからだ。このような運動に対する反発なら、昔からよくある差別や偏見ややっかみのたぐいであって、人を右翼に走らせるほどのものではない。敵視はするがライバルへの敬意のようなものすらあるかもしれない。

しかし、アイデンティティ差別を問題にする立場には、本人自身被差別アイデンティティを持たない立場からのものがある。それを「市民派リベラル」と呼ぼう。この立場はヨーロッパでは中道右派として扱われる。だからこの場合「サヨ」は不当表示である。

ここ十年あまりの青年達を続々右翼に走らせた主因のひとつは、この「市民派リベラル」への反発であったと思われる。彼らが嫌悪して「左翼」と呼んでいるものの正体は、実は左翼でもなんでもない市民派リベラルだったのである。朝日新聞なんて、すぐ体制になびく弱腰の傾向があって、どこが「左」だと思うが、右翼青年達がこんなものを左翼の代表紙のようにみなしているのは、同紙こそが市民派リベラルど真ん中の立場に立っているからだろう。

市民派リベラルの支持者は、高学歴で比較的高所得の専門職非肉体労働者家庭に多い。三浦展の『下流社会』に言う「ロハス系」である。だから彼らは、平等よりも、自分の能力が制約なく発揮できる自由を求める。濱口先生から新自由主義と親和的だと批判されるゆえんである。そして、暮らしの苦しみから説き始められない立場のゆえに、市民派リベラルは「人権」から天下り的に議論を始める。

この点が、人権観念を共有していない立場からすれば、価値観の押しつけに感じられることになる。そして、自分達こそ失業者やワーキングプアとして苦しむ不遇な立場にあるのに、中には自分達よりもいい目を見ている者もいる異種アイデンティティの者達(在日外国人、被差別部落出身者、障害者、同性愛者、女性等々)のために、何で配慮してやらなければならないのか。いくら他人のために配慮しても、自分自身の暮らしがいっこうに楽にならないではないか。こういう反発から、右翼に走る者が出てくるわけである。

【55年体制から革新系柔軟化へ】

さてでは、どうして市民派リベラルのような立場が出現したのだろうか。

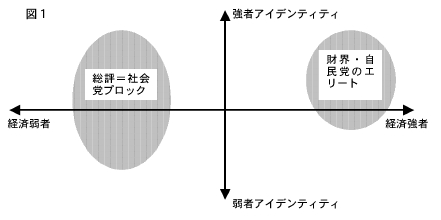

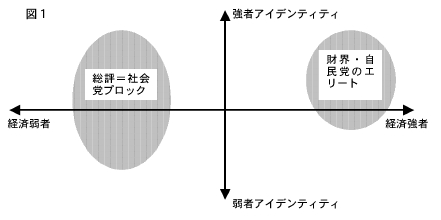

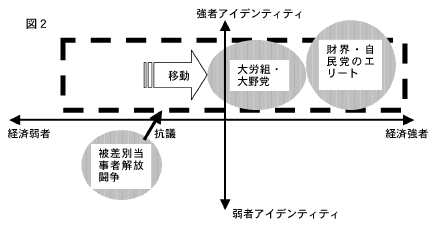

今、横軸に「経済強者/経済弱者」の軸を、縦軸に「強者アイデンティティ/弱者アイデンティティ」の軸をとってグラフにしてみよう。

55年体制の対抗図式は、図1のように示されるだろう。アイデンティティに関係なく労働者がみんな貧しくて、仲良く「総評=社会党ブロック」に結集していた時代である。縦軸上の違いは意識されずに、横軸上の右と左で「総資本対総労働の闘い」をやっていたわけである。

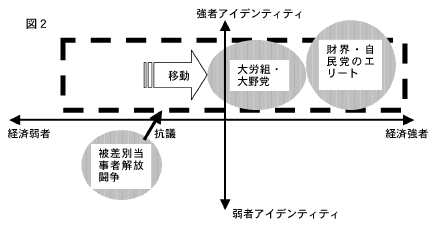

ところがやがて経済成長が続くにつれて、左上にいた、日本人主流アイデンティティを持つ労働者の重心が、経済的に豊かになって、右上の象限に向けてズレていくことになる。それゆえ彼らを束ねる大労働組合は、だんだんおとなしくなって、やがて経営側と仲良く取引する存在になる。しまいには、組合の幹部になるのが出世の早道みたいな既得権擁護集団へと変質していく例も目立つようになる。

それに対応して、社会党もいわゆる「右傾化」を続け、ついには90年代において、自民党との連立や民主党への合流のように、保守と連携する変節ぶりにまで至った。

【被差別当事者からの抗議】

このプロセスで、70年代後半くらいから、左下においていかれた弱者アイデンティティの労働者からの異論が出されるようになった。もともとこれには、経済的な根拠があった。日本人主流アイデンティティを持つ中核的男性正社員労働者が比較的恵まれた待遇を受けるようになった背後には、女性や在日の人達や被差別部落の人達が、パートや周辺的部門で低賃金の不安定な労働を余儀なくされていた仕組みがあったからである。

本来このような状況への抗議というのは、経済の仕組みへの抗議であるべきだった。すなわち、グラフの右側へ移った者への左側からの批判が本質だったはずである。ところが、実際にはこの抗議は、自己集団のアイデンティティを主張し、日本人男性のような主流アイデンティティを攻撃する意味を持ってしまった。すなわち、図2のように、グラフの下側から上側への批判になってしまったのである。左上と右下の象限が空になっているかぎり、この図式にもたしかにリアリティが感じられただろう。しかも、社会主義への信頼が失われるにつれて、ますますこの側面が強くなっていった。

【80年代相対主義とその反省】

特に、80年代の「相対主義」の時代が、この傾向に拍車をかけたと思う。世の中に普遍的にあてはまるものなどない。国家主義も自由主義も社会主義も民主主義もみんな押しつけだ。南洋の山岳民族の文化も極地の狩猟民の文化もヨーロッパの民主主義思想と対等なのであって、どちらが優れているということはない。各集団の価値観はその集団の中にあってはそれぞれ正しいのだ。──このような風潮が一世を風靡した。そんな中にあっては、障害者の思いに健常者が口を挟むことも、在日外国人の思いに日本人が口を挟むことも、被差別部落出身者の思いに部落外の者が口を挟むことも、一切できなくなってしまう。

「大文字の主義主張から逃れて身の回りの実感にのっとれ」という相対主義のスローガンは、バブル世相へのゴーサインとなった。バブル時代には、まさに相対主義の理想郷が実現できたかに見えた。しかし、90年代に入ってバブルが崩壊すると、相対主義は各自身の回りのことだけしか考えずに傷つけあう世相をもたらしただけだったということがわかった。やはり世の中みんなにあてはまる普遍的原理は必要だったのだということが思い知らされた。

【市民派リベラルによる「配慮」の応答とそれへの反発】

90年代に幅を効かせた市民派リベラルとは、このような80年代相対主義のもたらした帰結への、対応のひとつであったと解釈できる。

主流アイデンティティに属する多数者が、弱者アイデンティティ集団の側からの異論に対応して、彼らをも含み込んで世の中をまわしていくための普遍的原理は何か。そこでもちだされたのが、「人権」だったのである。かくして市民派リベラルが表舞台に立つ時代がきた。人権を根拠にして、多数派アイデンティティの者がすべからく、弱者アイデンティティ集団に配慮することを求める立場である。そしてそのような寛容が可能だったのは、多数派アイデンティティ集団がそこそこ豊かになっているからであった。

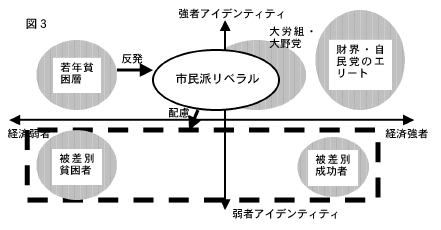

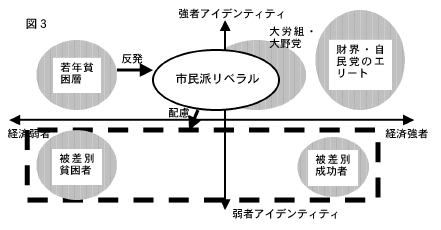

しかし、90年代末以降、激化するグローバル競争とIT革命、長引く深刻な不況の中で、この図式の前提が成り立たなくなっていったわけだ。すなわち、グラフの左上に、たとえ日本人男性健常者という主流派ど真ん中のアイデンティティであっても、なおかつ経済弱者であるグループが出現した。他方でグラフの右下に、女性をはじめ、これまで弱者とされてきたアイデンティティに属する経済的成功者も、少数であるが出現するようになった。

ここにおいて、図3に整理するように、先に述べた現象が起こったわけである。市民派リベラルのプログラムは、主流派アイデンティティの経済弱者にとっては、自分より恵まれた者もいるよそのアイデンティティ集団のために譲歩を強いられた上に、自分は何も救われない路線に見える。そんなことを、我が身の利害を超越した高尚な人権論で押しつけてくるわけである。反発して右翼に走る者が出るのも当然である。

【同じ図式が国際関係にも】

ちなみに、この図式は国際的にもあてはまる。「国」というのはアイデンティティ集団の典型みたいなものだから、グラフの縦軸の上側は日本をはじめとする先進国、下側は発展途上国と見ることもできる。すると、発展途上国側からの先進国批判は、もともと70年代くらいには本当に搾取されている貧しい民衆からの告発だったはずなのだが、いつの間にか今では図式が変わっていることがわかる。中国も北朝鮮も発展途上国とされるが、その中には本当に虐げられて苦しんでいる民衆もいるが、他方では大金持ちや贅沢におぼれる独裁者一味もいる。それなのに、それぞれの国民をひとまとめにして、下側が上側を告発する図式を作り出してしまったのだ。過去の日本の侵略の問題にしても、70年代くらいまでは、軍部や財界が悪いとされていたものだったが、だんだんと日本人全体が責任を問われる図式になっていった。

そしてここでも市民派リベラルは、この「アイデンティティの政治」をそのまま真に受けて、経済弱者も経済強者もいっしょくたに、グラフの上側の日本まるごとが、下側の中国などまるごとを配慮することを求める立場に立ったわけである。そしてそのような姿勢が、図3と全く同じ図式で、左上のグループからの右翼的反発を引き起こすことになったのだ。ちなみに、図3の「財界・自民党のエリート」にあたるのが、この場合アメリカだということになる。

【しかし右翼的反発では解決にならない】

さてしかし、市民派リベラルの図式の前提が成り立たなくなったからと言って、それに対するグラフの左上からの右翼的反発を、肯定してよいわけではもちろんない。濱口先生の日頃の口ぶりでは、資本との共犯たるリベラルよりは、本来は社会主義的心情に通じる右翼の方がマシというような、一種のシンパシーを感じとってしまうのであるが、それは絶対にまずい。なぜなら、左下からの異論とそれへの市民派リベラルの応答の何が本質的に問題だったのかと言うと、「アイデンティティの政治」に陥ったことだった。その点から言えば、右翼的反発は、一層輪をかけた「アイデンティティの政治」をやってしまっているのだからである。

そもそもこれらの集団アイデンティティなど、みんなが「ある」と思うからあるのであって、みんなが「ある」と思わなければなくなるしろものである。しかし経済的カテゴリーの方は、いくら頭の中で忘れても胃袋に厳然と存在している。この世界に現実に存在して生きている経済弱者が、頭の中にしかないアイデンティティ集団に分かれて争いあうかぎり、目下の境遇から脱却できる日は永遠にやってこない。

しかも、濱口先生は、赤木氏が露悪的に述べている、自分より比較的よい境遇の人々を、もっと強い人の力で叩いて引きずりおろしたがる志向をたしなめているが、それは全く先生の言うとおりである。そんなことをしても、頭は満足できても胃袋はちっとも満たせないからである。

ベタベタに青臭い言い方だが、主流派アイデンティティの経済弱者も、比較的恵まれた労働者も、弱者アイデンティティの労働者も、みんな手を取り合って闘わなければ、今後はまっとうな暮らしを保証されないのである。

しかしそれでは、これまで異なる立場に分かれていたこれらの労働者達が、手をつなぐことができる根拠は、いったいどこにあるのだろうか。

【現代資本主義による利害の共通化】

それをもたらしたものこそが、現代資本主義なのである。

グラフの左下からの異論が出されはじめた70年代くらいには、中核的な正社員のしている仕事と、周辺のパートなどがしている仕事は、企業にとって取り替えが効かない別のものだった。そんな状況のもとでは、周辺のパートなどの賃金がいくら安くても、中核の正社員の雇用を脅かすことはない。むしろ、周辺労働者の賃金が安ければ安いほど、中核労働者にとっては賃上げの原資が生み出されて喜ばしいことになる。

そして、こんな境遇の違いがあったら、周辺労働者は中核労働者に移ってこようとするが、そうすると、賃上げの原資が足りなくなる上に中核労働者のライバルが増えて不都合なので、女性なり在日外国人なり被差別部落出身者なりのアイデンティティでもって、最初から中核的正社員になれない集団を作り上げてしまうわけである。こんな境遇におかれた側はたまったものじゃないから、その立場からの異論が出たのは当然だった。

しかし今日では違う。現代資本主義がもたらした自動化とグローバルな大競争、そしてこのかんの長期不況のために、企業は正社員を削減し、パートや派遣などに取り替えるようになった。このようなもとでは、自分達より弱い立場の者の賃金が安ければ安いほど、自分達の雇用が削減されて取り替えられてしまう危険が大きくなる。これまでとは話が逆になるのだ。正社員大組合の幹部達は、自分だけは雇用が保証されて逃げ切れると思ったのか、これまで非正社員の扱いに冷淡だったが、そんなことをしているから正社員削減で組合員が減って組織がじり貧になってきたのである。派遣のフリーターやパートのおばちゃんや在日外国人の工員の賃金が上がったほうが、正社員側にとっても雇用が増えてトクになるという現実を認識するべきだ1)。

【利害を見下すのではなく】

市民派リベラルは、中核的日本人正社員労働者家庭と弱者アイデンティティ労働者との間に、経済利害の分裂があった時代を前提にして、その上で両者をつなごうとしたからこそ、経済利害を超越した「人権」という観念を上から押しつけることになったのである。それだから、自己の経済利害に立脚する物言いを次元の低いこととように見下し、損得の優劣で根拠づけずに、価値観自体に優劣をつけてくる姿勢になってしまう。その点が、「きれいごとのお説教」という反感を生むことになるのである。

そんな「配慮の連帯」はもういらない。「利害の連帯」の時代になっているのだ。濱口先生も、利害を語ることは恥ずかしいことではない、むしろ語るべきだ、オールド左翼はそうだった、と言っている。その通りである。しかし私が濱口先生に言いたいのは、少数の貧困層だけが利害を叫んでも力にはならない、そうではなくて多くの幅広い層の労働者がそれぞれ自己の暮らしの利害を追求しながら、なおかつそのためにこそ団結できるようになったのは、今述べたとおり、まさに現代資本主義のおかげだったということである。

それを称して私は「現代資本主義は労働者を普遍化させるので進歩だ」と言っているのである。濱口先生は、私の現代資本主義評価を解釈して、労働者がすべからくみんな非正規化・流動化した果てに、共通の利害に結ばれることを待望する議論のようにみなしているようである。しかしそれはあくまで最悪のシナリオなのであり、放っておけばそうなってしまうことを理解すれば、人々は自分より低い境遇の者を引き上げることを目指すだろう。それもまた「普遍化」のひとつなのである。

【本当の左翼への進化を】

それゆえ市民派リベラルは否定されるわけではない。人権論も間違っているわけではない。人権に、切実な暮らしの都合から根拠をつけるよう進化するべきなのだ。そのためには、現代資本主義が集団アイデンティティの経済的根拠を崩している現実を引き受けなければならない2)。「アイデンティティの政治」におちいる限り、「食うか食われるか譲り合うか」の図式にしかならない。それを脱却して、相手にトクをさせることで自分もトクをする「ウィン・ウィンの関係」が作れることを理解しなければならない。

要するに手前味噌であるが経済学の出番なのである。昔のマルクス・レーニン主義は愚かなこともいっぱいしたが、なぜ虐げられた労働者の心をつかむことができたのかというと、経済学が基礎になっていて、暮らしの都合から話を説いていたからである。市民派リベラルもそのように進化しなければならないのだ。そうしてこそ、正社員大労組も被差別アイデンティティの労働者も、非正規・流動的雇用のワーキングプアの人々もみな自然に糾合できる、今度こそ本当の意味での左翼勢力が出現できるだろう。

註

1) 国際関係でも同じことが成り立つ。中国の労賃が上がることが、中国の労働者にとっていいだけでなく、日本の労働者にとっても雇用が守れるいいことなのである。ところがそれが、中国の資本家や政府にとっては悪いことであり、この点では中国に進出している日本企業にとっても同じく悪いことなのである。本サイト「私の主張6」を参照。

2) 各自の異質性への配慮が否定されるわけでないのも言うまでもない。むしろもっと徹底されるべきである。これまでの市民派リベラルには、集団アイデンティティへの配慮のあまり、各集団内部での個性の圧殺を見のがしてしまうきらいがあった。インターネットや携帯電話その他の現代資本主義のもたらした生活手段が、各アイデンティティ集団内部の生活様式を多様に分化させ、様々な趣味やライフスタイルに合わせて、アイデンティティ集団にかかわらない結びつきをつくりだしている現実は、肯定されるべきである。

「最近感じること」目次へ

ホームページへもどる