松尾匡のページ11年1月7日 新春書評三点

前回のエッセーで書いた、このところのプチ受難。よく思い出したら、11月末に、8年ぐらい飼っていたエンゼルフィッシュがとうとう死んじゃったという事件もあったのでした。

カミさんもインフルエンザになったり、御用納めの日に車をぶつけられたり、いろいろあったもんだから、今ウチでは「サカナのタタリ」だとか、「いやあのサカナが守り神だったんだ」とか、いろんな説が飛び交っています。

ということで、どこにも出かけずおとなしくいている正月休みですが、学会の仕事はとりあえず問い合わせ文を送って答え待ち。溜め込んでいた授業出席の記帳とか提出物採点も終了。やっとサイト更新の余裕ができたので、このかんいろんなかたからいただいた本の書評や紹介が少しはできるかな。(この部分を書いている時点では1月2日だった。)

安冨歩『経済学の船出──創発の海へ』(NTT出版)

amazon bk1

著者の安冨さんからいただきました。ありがとうございます。

安冨さんの前著をめぐっては、以前このサイトでちょっとした議論のやりとりになりましたが、それがわざわざ項目立ててとりあげられているじゃないですか。恐縮です。

これはちゃんと答えなければならない…というわけで、まずはこの本の書評からはじめますが、しかしこれはちょっと簡単に消化できる本ではありませんよ。著者四半世紀にわたる思索の末の「新しい経済学」の骨格!という気負いで書かれた本です。それだけに、経済学だけでなくて、論語から網野史学からポランニー、ドラッカー、ウィトゲンシュタイン、はてはスピノザ論まで、その道の専門家を向こうにまわした議論が縦横無尽に展開されていて、博覧強記とはまさにこのこと。

だから、この本全体の体系的検討など、「すみませんとても手に負えません」というほかありません。

【「ハラスメント」かどうかの中身より、「縁切り」のし易さの方が基準にしやすいのでは】

ただ、前著へのコメントに書いた私からの批判点の要点は、やはりこの本でも同じに思いました。それは、「共同体/市場」の二分法の拒否という著者の持論についてなのですけど、やはり今回も納得できませんでした。

人間の相互関係が、この本で言う「ハラスメント」のように、破壊的だったり束縛的だったりしたとき、最終的に身を守る手段になるのは「縁切り」だというこの本の主張は、本当にその通りだと思うのです。「縁結び」と「縁切り」を自分の感覚に従ってできることが、人間が自由であることだとおっしゃることは、我が意を得たりです。

しかし、この「ハラスメント」という概念。著者の思想のキーになる概念の一つなのですが、今ひとつ腑に落ちません。いや、説明自体はわかるのです。他者から受け取ったメッセージを学習したフリをして、相手の抱いている感覚とは別の「意味」を持つ、自分にだけ都合のいいメッセージを返し続け、相手がそれを適切に解釈できないのは「自分に非があるのではないか」と思わせることによって、相手を操作するということ──これは、自分の経験に引きつけてみると、いつもまわりの他者からこんな扱いを受けて呪縛・操作されてばかりいるような気がして、その意味では、実によくわかると言ってもいいです。

でも、これをいかに厳密に定式化したとしても、実際の場面で「ハラスメント」をなくしていくということを価値基準にすることが、実践的に機能するだろうかといぶかしく思うのです。結局、強者が「おまえは俺様のメッセージを学習せず、俺様の感覚とズレたメッセージを返してばかりいる」と言って、「ハラスメント」だとレッテル貼りして、自分の都合の悪い言動をする弱者を抑圧するために機能するのではないかという気がしてなりません。あるいは、議論の相手に対して互いに「ハラスメント」だとレッテルを貼りあうことになる危険性も感じます。ただ私が概念に慣れていないだけなのかもしれませんが。

だから、安冨さんは、共同体であるか市場であるかネットワークであるか「アソシエーション」であるか等々の区分よりも、そこでのコミュニケーションが「ハラスメント」になっているかどうかを重視されているように思いますが、私には、コミュニケーションの内実がどうであるかを具体的場面で判断するための、大方の納得が見込める基準を探すのは困難なような気がします。

それゆえ、結局は、内実そのものよりは、いざ「ハラスメント」的人間関係で被害が出たときに、「縁切り」によってそこから逃れることがどれだけ可能なシステムになっているかのほうが、ハッキリしていて、実践的には意義があるように思います。

【「共同体/市場」の二項概念は否定できないのでは】

そうしたとき、やはり「縁切り」がなかなかしにくいシステムと、比較的しやすいシステムの違いは、本質的に軽視できないと思います。

たしかに、どんな社会でも、世代を超えて持続するためには、命にかかわるほどのハラスメントが続くときに、そこから逃れる「縁切り」のシステムを備えておかないわけにはいかないと思います。どんな強固な共同体であっても、探せばなんらかの「縁切り」の制度が見つかるのは不思議ではありません。

でもやはり、それが簡単にできるのと簡単にはできないものとの差は、程度の差と言ってすませるわけにはいかないでしょう。それは、人間が社会的リスクをどう処理するかということから帰結して、人間関係の固定性・流動性の度合いに、適切な均衡が二種類でるからだと思っています。

だから「共同体/市場」の二項対立概念は拒否できないと思っています。この点は、山岸俊男さんはじめ、多くの人による社会実験や調査の蓄積があり、私もすべてをフォローしているわけではとてもないのですが、拙著『商人道ノスヽメ』で愚見の及ぶ限りとりあげました。固定的な人間関係をメインにおくか、流動的なのをメインにおくかの違いで、他者に対する一般的信頼とか、相手の信頼性を個人として見定める力量とか、倫理体系の違いとかが、全部セットになって分かれ、その人間行動には統計的に有意な差が見られるということです。

もちろん私は「縁切り」がしにくい「共同体」が嫌いで、「縁切り」がしやすいシステムがいいと思っているのですが、「縁切り」がしやすいからと言って「市場」システムをそのまま肯定しているわけではなくて、「縁切り」がしやすいシステムには「市場」だけではなくて、「アソシエーション」もあると考える立場です。

もっとも、これに関してこの本では、東島誠さんの議論を批判する文脈で、非常に印象深い批判例をあげています。内モンゴルにポプラを植林するNPOが、事業が自己目的化してしまい、砂漠緑化をかえって邪魔してしまっているという例です。もともとポプラは貴重な地下水を浪費するもので、周囲は航空播種でもっと合理的に緑化されているのだが、NPOの植林地は「中国側が日本人用に砂漠をとっておいてくれている」。そこに日本人の植林ボランティアが押し寄せるのだが、植林に適した春や秋ではなくて、夏休みに来るので大量の地下水が必要になり、さらに、現地スタッフはそのお膳立てや残務に追われて小さな改善もできなくなっている。──こんな話です。

安冨さんはこれをもって、閉鎖的でなく、自発的参加と自発的募金でパブリックに運営されている「アソシエーション」でも、「ハラスメント」的になり得るのだという証左としています。

私は、現実のNPOや協同組合が、純粋にアソシエーション的人間関係だけでできているとは思っていません。実際には、市場やヒエラルキーや身内共同体などの別の原理が大半混じっていると思います。現実のこれらの事業が変質していく事例については、かねてから関心をもっていましたので、この内モンゴルの事例もとても興味深く、参考になりました。やはり、これまでの多くの変質例と同様、コアの関係者が身内共同体的になって、疑問を感じても「縁切り」できない、実情を外部に言えない、現地行政が閉鎖的で現地の住民たちが現場の実情を発信できない等々といったことがあるのではないかと思いました。

ボランティア参加や募金が開放的であることは、企業にとってお客さんや株主が開放的であることに相当します。お客さんや株主が誰にでも開かれているからと言って、企業組織そのものが閉鎖共同体になって不祥事などを起こす危険から免れるわけではありません。それと同様に、ボランティア参加や募金が開放的だからと言って、コアの事業組織が閉鎖共同体にならないわけではないでしょう。

それから、「共同体/市場」概念批判の文脈で、安冨さんは、前近代の中国などは共同体などなかったとおっしゃっています。あったのは具体的なコネ関係のネットワークだけでした。

しかしこれも容易に「縁切り」できない固定的な人間関係であることは変わりないわけで、前著の書評でも書きましたように、日本の村落共同体にしても、現実には抽象的な「村」への忠誠がどれだけあったかは疑問で、実際には具体的なコネ関係の束だったのではないかという気もします。

だから、「共同体/市場」という呼び方が適切かどうかはともかく、「縁切り」が容易ではない固定的人間関係でできているシステムと、「縁切り」が比較的容易な流動的人間関係でできているシステムとの本質的な違いはあるのだと思います。

【「自由の裏の責任/既定の役割を果たす責任」の対立は「市場/共同体」に対応するのでは】

これと関連しますが、安冨さんは、前著でもこの本でも、「選択の自由の裏に責任がある」という責任概念を、西洋のものとして相対化しようとされています。日本では、各自が社会の中で占める位置に期待される振る舞いをすることが「責任」であって、個人の選択にかかわらず果たさなければならないものだとおっしゃいます。日本でも法律の世界は「自由の裏の責任」という責任概念でできているのですが、日常世界ではこれは実感にそぐわない建前とされているとおっしゃいます。

これは安冨さんの持論の「選択の自由」批判の文脈でなされている議論ですが、そのこと自体についての私のコメントは、読者のみなさんには前著の書評を読んでいただくとして、この責任概念の違いの問題については、これは別に日本に限った話ではなくて、そもそも欧米でも二種類あるのだと思います。

これ、今流行のサンデルさんも盛んにおっしゃっていることです。サンデルさんは私の不倶戴天のコミュニタリアン(共同体主義者)なのですが、個人の選択にかかわらず、たまたまある集団に属していることにともなう連帯の責務があるということを強調しています。人間は集団の一員として、一定の歴史を共有したアイデンティティをもって生きる存在で、そうした同胞への特別な責任を負うというのです。

サンデルさんは、だからこそ、アメリカの白人はアフリカ系アメリカ人に対して、過去の奴隷制に対する歴史上の道義的義務を負うと言っています。今人気の『これから「正義」の話をしよう』の303ページでは、このことについて、「自分の国が過去に犯した過ちを償うのは、国への忠誠を表明する一つの方法である」と表現しています。

これは全くその通りで、だからこそ、「国への忠誠」など表明したくもない左翼としては、一つの国民がまるごと過去の世代の国の過ちに責任を負うというコミュニタリアンの理屈を認めるわけにはいかないはずで、私が12月12日のエッセーや12月15日のエッセーで問題にしたことはそのことです。

サンデルさんの同書304ページには、「政治的保守派が…個人主義を論拠として集団的謝罪を拒否するのは理解しがたい。われわれが個人として、みずからの選択と行動にしか責任がないと言い張れば、自国の歴史と伝統に誇りをもちにくくなる」とありますが、これもその通りだと思います。「個人として、みずからの選択と行動にしか責任がない」と言ったとたん、保守派は保守派たり得ないわけで、それでも保守派を続けられるのは馬鹿か悪党でしょう。こっちとしては、「自国の歴史と伝統に誇りをもちにくく」なることをケシカランとも思いませんので、あくまで責任とは自らの選択にともなって発生するものだとの立場をとるまでです。

つまり、「共同体(固定的人間関係)/市場(流動的人間関係)」という人間関係の二大パターンにあわせて、責任概念にも二種類あると考えた方がいいのだと思います。日本に限ったことではなく、国や時代にかかわりなくそうなのだと思います。

【私の疎外論と似た問題意識と分析図式】

それと、この本では、著者が望ましくないものとして批判的に見ている社会のあり方として、「関所」と「暴走」があげられています。

「関所」というのは、コミュニケーションの「結節点」を占拠してピンハネすることと説明されています。巨大企業や銀行や国家官僚機構のあげる利潤がこれだとされます。

ここで説明されているのは、私がずっと言ってきた「疎外」というものの構造のことだと理解しました。すなわち、互いに依存関係にあるのに、コミュニケーションが直接とれないとき、これを媒介するものが現れて、それが自己目的化して拡大・一人歩きしていくということです。この、「情報の媒介」というところを、「コミュニケーションの結節点の占拠」と表現されているのだと思います。

この本では、著者のかつての銀行員の実体験が語られていて、その部分だけ特に描写がリアルで具体的で説得力があります。世の中のために実際には何も生み出していないのに、仕事のための仕事を作って、なぜか巨額のおカネをもうけているというわけです。

他方、「暴走」というのは、良識を失って自動機械と化した人間が、付和雷同して引き起こすうねりのことをさしています。「バブル経済」や、戦争に至る日本やドイツの社会、文化大革命の中国などがあげられています。

これも同様に、私が「疎外」といってきたもののことですね。互いに最善をしめしあわせるコミュニケーションがとれないとき、他者の行動を前提にして、自分にとって一番マシになる行動をとるしかない。その結果、内心おかしいと思いつつも互いに周りに合わせるほかなくなり、全体的な力が、個々人のコントロールを離れて暴走していきます。

この意味で、安冨さんの問題意識は私の問題意識とかなりだぶっていて、もともと共感するところが多いです。このことは、前著の書評でも書いたところで、安冨さんと私の考え方が相同であることを、箇条書きにして示しました。

ただ、その中で一点、安冨さんが、同じではないと強く指摘された部分がありました。それは、疎外下の人々の相互関係について述べたもので、安冨さんのお考えの私による要約は、

「そのような人の間の相互作用は、社会的自我に縛られつつ、ねつ造した相手像に対して定型的メッセージを発するものとなり、その像からはみ出した相手に対して、攻撃でないとごまかしながら攻撃をかけるハラスメントとなる。」

というものだったのに対して、私自身のものは、

「このようなシステムが持続するのは、各自の相互関係が直接の情報交流ではないためである。人々が、直接の交流ではなく、社会的思い込みに従って他者に対して振る舞ったならば、各自は社会的思い込みから外れた行動をとると、他者の行為によって不利益を受けることになる。」

というものでした。

安冨さんは、これに対して、「ハラスメントは各自の相互関係が直接の情報交流である場合にも生じる」とおっしゃいました。それはその通りで、直接の情報交流でありさえすれば疎外が解消されるわけではないと思います。ただ、因果問題として、直接のコミュニケーションがなければ、確実に疎外が起こると言いたかっただけです。

【貨幣を支える各自の相互行動自体は責められないのだから...】

ところが今回、この本を読んでみて、この議論でちょっと大事かもしれない問題が見落とされていたと思いました。

というのは、上記私の主張の要約で、前段の「このようなシステムが持続するのは、各自の相互関係が直接の情報交流ではないためである」というのは「原因論」なのですが、後段の「人々が、直接の交流ではなく、社会的思い込みに従って他者に対して振る舞ったならば、各自は社会的思い込みから外れた行動をとると、他者の行為によって不利益を受けることになる」というのは、疎外の結果もたらされる人々の間の相互関係をさしています。そして、それはおそらく、上記安冨さんのご主張の要約に示される「ハラスメント」の一種なのだろうと思ったわけです。安冨さんは前段の方に着目されて「違う」とおっしゃったのでしょうけど、私はもともとこちらの後段の方の相同性を示すつもりでこの文をあげたのでした。

ところがここで気がついたのは、にもかかわらずやはりニュアンスのズレを感じるなあということです。

というのは、安冨さんの本での「ハラスメント」の記述からは、広い意味での自己利益のために悪意をもって行うことというイメージが、どうしても感じられるのです。裏を返せば、それをする人は、悪いことをした人として責められてしかるべきということです。

しかし例えば、戦争に向かう日本において、自己保身のために戦争に熱狂して見せることは、内心疑問を持つ人にメッセージを押し付ける「ハラスメント」だったと思いますが、相手を操作しようという悪意をもってやっているわけではありませんね。バブルで株買いに走った人もそうだと思いますが。システムのせいで、どうしてもそうやってしまう行動というのがあると思うのです。

今回のこの本は、最初、貨幣というものが生まれてくる仕組みの分析から始まっているのですが、このケースではこの問題が端的にわかると思います。

この貨幣が出てくる話は、著者の以前の研究がもとになっているのですが、これは経済学への本当に大きな貢献だったと思います。誰が何を欲し、何を持っているかの情報を直接には知らない人々が、ちょっとでも有利な交換をするようにしていくと、たまたま比較的多くの人が受け取る財が、それがゆえにみんなが受け取るようになって、どれかの一つの財が自然発生的に唯一の貨幣に析出される──これを、コンピュータシミュレーションで示したものです。

これ、『「はだかの王様」の経済学』で私が書いた貨幣の話と同じですね。みんなが受け取るから各自は受け取る。その因果がぐるぐるまわる。こんなことになるのは、みんな社会的依存関係にあるのに、互いの欲求や能力を広く知り合うことができないからだという…。

私はこれも「疎外」の一例としてとりあげたのです。直接の情報交流で相互関係をまわせないので、媒介するもの(「コミュニケーションの結節点」)が一人立ちして、自己目的化するという話ですから。マルクスの言う「貨幣物神崇拝」ですね。何か買うためではなくて、みんな貨幣自身のために貨幣を欲しがって、貨幣価値がどんどん高まってデフレ不況やら恐慌になるというのは、ここから直に出てきます。

本書も、この仕組みについて、本の主題にかかわる問題として根源的にとらえ、批判を込めて分析しています。この貨幣の構造と同じものを様々な社会の仕組みに見てとって、それを批判したのがマルクスの基本図式だという、私の疎外論理解と同じことを指摘してもいます。貨幣と他の一般商品が交換されるとき、直接的交換可能性を持つ貨幣はそれだけで高い価値を持つはずで、『資本論』の等労働量交換の前提はおかしいとまでおっしゃっているくらいで、マルクス以上に貨幣の物神性を強調されているとも言えます。(この部分の「価値形態論」を修正する式は、非常にわかりやすい!)

しかしこの、貨幣を作り出し、それを支える各自の相互行為というのは、単に、あまり人の受け取ってくれそうにない財を受け取らず、受け取りそうな財ほど受け取るという行動にすぎません。「すぎません」とは言っても、それは、形式上、「非難が自分に及ぶのを避けるために戦争賛美する」とか、「値上がりしそうな株を買う」とかいうのと何も変わらない行動です。貨幣に選ばれた商品ばかりが需要されるせいで、本来有用な商品を作ったのに不当に受け取られないという目にあう人からすれば、立派な「ハラスメント」だと思います。だからこそ、そこから帰結するものは、個々人のコントロールの効かないものの一人歩きという、日本の戦争やバブルなどと同じ現象になるわけです。通常の複雑系科学でこういうシミュレーション結果が出たら「創発」と言うでしょうけど、安冨さんがポジティブな価値観を込めた、この本の特殊な言葉遣いとしての「創発」とはとても言えないことになるわけです。

にもかかわらず、こうした行為が、悪意で他者を操作しようとする所産と言えないことは明らかでしょう。この本でも書かれているように、貨幣を使うという行為は、ハラスメントから逃れるための「縁切り」の手段──ハラスメントに陥りにくい広くて薄い「縁結び」の手段──とも言えるわけですから。

そういうわけで、社会システムよりコミュニケーションのあり方が本質的とするご持論は、やはり単純には納得できないわけです。「ハラスメント」と言われる概念は、もう少し精密に分けた方がいいのではないかという気がします。どんなに良心的で他人を思いやる人だったとしても、小心な普通の人間だったら、あるシステムの中におかれるとどうしてもしてしまうものと、それを基盤として、他人への思いやりを失って、他者を操作する意図をもってなされるものと。間にいろいろな段階がつながっているとは思いますが、概念的には二分した方がいいように思います。

もっとも、冨安さんも、コミュニケーションのあり方を第一義的に考えるといっても、実践的に目指していらっしゃるのは、「ハラスメントはやめましょう」的なお説教ではなくて、「縁切り」しやすいような仕組みを目指すとか、「知識なりビジョンなり価値観なりといった何かを共有しなければならない」とするような人間関係の作り方をやめようということであって、実際には、組織やシステムのあり方をなんとかしようということと変わらないような気がします。だから結局はそんなに私と志向は変わらないのかなという気もします。

(でも一言、ケチツケ気味の無い物ねだりをしておくと、貨幣の「不安定性」というとき、シミュレーションで発生する貨幣の崩壊──ハイパーインフレにあたる──への言及はたくさんあるのですが、逆の、貨幣という疎外の本質である、貨幣価値という思い込みの昂進──デフレ恐慌──という事態への言及はあまり見当たらず、もっとあってもいいんじゃないかなあと...。)

【主流派経済学の方法論は論理矛盾だとのご指摘について】

さて、私との議論をめぐってお取り上げいただいたお話について、そろそろ触れないといけませんね。

読者のみなさんには、詳しくは前著の書評エッセーでのやりとりをご覧いただきたいのですが、経済学の主流方法論をめぐる議論です。主流派経済学の想定では、消費者は、自分にとって最適であるような消費計画を計算して出すことになっています。それに対して、安冨さんは「熱力学第二法則に反している」と批判されています。商品の数が多くなったらそんな計算は物理的に不可能だということです。それに対して、私は主流派経済学の方法論を擁護する立場から、「話を簡単化するためのベンチマーク(とりあえずの第一近似)なり」とのお答をしました。安冨さんは、それが論理矛盾であると返されました。

以前のやりとりのときには、この意味がよくとれてなかったのですが、今度の本を読んでようやくわかった気がします。理解力が鈍くてすみません。

つまり、億の商品の最適消費計画を解ける超絶な世界を想定するならば、そこでは原理的に永久機関が可能なので、もともと資源制約などないはずで、制約のもとの最適化という新古典派経済学の想定は論理矛盾だというわけです。あるいは、私の場合は、情報の不完全性や非対称性から疎外を導くので、一方で神のごとき情報処理を仮定しつつ、他方で完全情報でないことを仮定するのは矛盾だというわけです。

うーむ。なんだか、「バッターが30m/s仰角45度でボールを打ち上げたとき、野手はバッターボックスから何メートル離れたところに行けばいいか。ただし空気抵抗はないものとする。」という問題に対して、「空気がなければ野手は倒れる」と文句をつけるようなものという気がしますけど...。

まあそんなツッコミはやめておいて、まじめに応答しましょう。一般にn種類の商品で最適化問題を解くというとき、みんな億の商品をイメージしているのかなあ。

みんなあまり問題自体意識していないと思いますけど、私は、これは、ミクロ経済学の初級教科書に出てくる「リンゴとミカン」の消費の組み合わせの決定を、そのままのイメージで一般化したものだと思います。だから一番の本質モデルは「リンゴとミカン」なのであって、それが三つになっても四つになってもあてはまると言うために、一般にnでやっているように思います。

現実には億の商品があるので、現実の意思決定がこのとおりではないというのは百も承知ですが、想定する単純モデルの世界の中では、おっしゃるような内部的な論理矛盾はないと思います。

では億の商品がある現実世界で、このような単純モデルで考えることの意義はどこにあるかと、問われるかもしれません。

まず、ほかの人はどうか知りませんが、私の場合には、現実の意思決定が理論モデル通りの最適決定になっていないことは承知しつつ、最適決定に一致するのが「望ましい」という価値判断と、「人間の考えること、長い長い目で見ればそうそう最適決定からかけ離れることはないだろう」という信念はありますね。まあこれはいずれはちゃんと実証することを要する話ですが。

で、現実にはどのような決定になっているかというと、こういうことだと思います。

一つの切り方で見ると、「食事」「住居」「教育」等々の大枠の配分を比較的長期的な目で決めた上で、そのおおざっぱな制約の中で「リンゴとミカン」などの日々の消費選択をしている。別の切り方で見ると、今何か特定の財を買うか買わないか決定するとき、それ以外の財は、全部「貨幣」にまとめてしまい、その財と貨幣との代替のあり方を考える。──どっちにせよ、「リンゴとミカン」レベルの、せいぜい数種類の選択問題を解いていると思いますが、局所的、模索的、直感的であるにせよ、頭の中で、一方の商品を他方の商品で現行の価格のもとで取り替えることがひきあうと感じるかぎり取り替えを進め、引き合わなくなったところで止めるという、ミクロ経済学の最適選択論と結果的に同じこと(限界代替率=価格比)をやっているのだと思います。

これがわかれば、いろいろな条件のもとで、人々の行動がどのように変化するか、その基本的な要因がわかります。すると、例えば間接税の課税等々で人々の消費行動の変化を誘導する効果などを考えることができるということで、理論が役に立つということになるのだと思います。

n財の最適選択理論は、この大事なところだけに着目するために、議論に不要な想定をはずしてシンプルにしただけのものだとも思います。

また、別の意義としては、大枠消費決定の制約内での細かな消費決定にせよ、他の商品を貨幣にまとめた消費決定にせよ、その解は、全部の商品の消費決定をまともに解いた最適解とズレるのですが、そのズレを意識するための概念的な基準でもあると思います。

というのは、「住居」「教育」等々の大枠の配分は、一旦できると一人立ちするのです。自分の頭の中のものなのに。細かな日常的条件が当初の想定から変化していっても、大枠の計画はしばらくは不変のままなので、日常的決定はその制約内でやらなければならなくて、だんだん無理がでてきたりします。つまり、多人数の人の間で、コミュニケーションの結節点が一人歩きして個々人を縛ってしまうときの不都合と同じことが、一人の人間でも起こるわけです。特に、目の前の欲望に引きずられてしまって、損して後悔する性格の人は、時点によって異なる人格を一人の中に抱えているようなものなので、多人数の間からシステムの一人歩きが起こることと全く同じ理屈で、大枠の計画の一人歩き(過剰な自己規律等)が起こってしまう恐れがあります。

貨幣にまとめるケースについても同様で、その貨幣で買うべき商品を本当に一つ一つ分けて考えて計画すれば、例えば「ここで旅行に行く価値はある」と判断されたはずなのに、全部「貨幣」にまとめてしまうとなぜか惜しくなってしまって、旅行に行かずに家にこもろうと決めるとかいうことが起こります。やっぱり一人歩きしてしまう。

そうすると、実際には億の商品の消費の最適化など解けるわけがないのですが、ともかく何かそういう「最適」があるということを意識しておくことが、一人歩きをチェックして引き戻すために有用と言えるのではないかと思います。人間には決して把握し得ないとされる神の意思を基準にする宗教はいっぱいあるのですから、決して解けない「最適」を基準としておくことにも意義がないとは言えないはずだと思います。

【背景にある経済学研究】

ところで、こんな議論をしていると、安冨さんが経済学のことを知らないで偏見を持っている人のように誤解する人がいるかもしれませんが、全くそういうことはありませんのでご注意下さい。

この本でも、先に述べた貨幣生成・崩壊のシミュレーション研究はじめ、どんな経済学者も高く評価するであろう著者の業績をかいま見ることができます。無作為に選んだ一万社の企業の寿命の分布を調べ、倒産確率は存続年数にかかわらずほぼ一定ということを見いだした研究もそうです。これはほとんど中小企業なのですが、出てきた平均寿命は11年強だそうです。ところが上場企業に限った別の人の研究では、平均寿命が百年を超えることは間違いないとのことで、両者が違う法則に従う別の世界の存在だということがわかります。

また、満州国の資金の流れを徹底的に調査した著者の研究も紹介されています。「戦時期に膨大な投資が満州になされたが、そこからの日本への見返りは極めて限られていたのである。満州への投資は日本社会にとって非生産的であったばかりではない。目先の戦争の役にすら立っておらず、むしろ日本の足をひっぱっていた。何の役に立っていたのかというと、軍人と官僚の出世の役に立っただけ」とのことです。

物理学の素養を背景としたコンピュータシミュレーションも、膨大な史料を調べる経済史研究もこなし、英文文献は当然、ラテン語文献も読みこなして既存訳を正すという多才ぶりには、全く脱帽するほかありません。英語すら不自由な私など、とても及ぶものではありません。そんな著者が思索と研究の成果を注いで書いたこの本が、そう簡単に世人に消化されるとは思えませんが、新しい経済学を作ろうという気負いだけは私のような凡人にも感じ取ることができました。今後の展開に期待したいと思います。

さて、今議論になった主流経済学の「最適化」という方法の妥当性問題を詳しく考えている、非常に興味深い論考が次の本に載っています。

日本経済学会編『日本経済学会75年史──回顧と展望』(有斐閣)

amazon bk1

今、日本最大の主流派経済学の学会である日本経済学会は、もともとこの名前で1934年に創設されたものです。後に、「理論経済学会」と名前を変え、1968年に、日本計量経済学会と合同し、「理論・計量経済学会」になりました。1997年に、マル経に対する勝利宣言なのかどうか知りませんが、改称して「日本経済学会」の名前に戻しています。

この1934年から数えて2009年で75年になるのを記念して、学会史編纂プロジェクトが立ち上がり、2010年に出版されたのがこの本です。

この本の第6章で、神取道宏さんが、「経済理論は何を明らかにし、どこへ向かってゆくのだろうか」と題した論考を書いておられます。

今、行動経済学や実験経済学が発展していて、これまでの主流派経済学の「合理的経済人」の仮定ではあてはまらないような人間の行動が指摘されるようになっています。合理的最適化で示されるような結論からは、系統的にズレた行動をとることが観察されているのです。

ではこのとき、これまでの「合理的経済人」を前提した経済理論は、どんな意義を持つのでしょうか。

神取さんは、その考えられる三ケースを「三つの寓話」にたとえてあげておられます。

寓話その1「木の葉の落下」:物理の教科書で最初に出てくるニュートンの落下の法則では、加速度一定でまっすぐ落下するはずであるが、現実の木の葉はそんな落ち方はしない。

寓話その2「天体の運行」:単純な天動説では地球の周りを火星が円を描いて周回することになっていたが、現実に火星を観察すると、その理論通りでない運行が見られた。そこで理論は、火星の運動について、地球を周回する大円上の点を、さらに小円を描いて周回するものと修正された。それでも理論通りでない運行が観察されたので、それを説明するように、天動説理論は複雑化していった。

寓話その3「株価のファンダメンタル・バリュー」:不確実性がなく、各期の利子率が一定である場合には、株価は、無限の将来までの配当を利子率で割り引いた値の総和として表される(ファンダメンタル・バリュー)。しかし、将来が不確実で、人々が危険回避的な現実では、株価はその値からズレる。

「合理的経済人」を仮定した理論が、「寓話その1」のニュートンの落下法則のようなものならば、まさに教科書の最初に出てくるに値することになります。

神取さんは、本当にそうならば、今の行動経済学がやっているように、観察事実にあてはまりやすい式を見つけ出してくるというようなアプローチは、木の葉の落下運動に当てはまりやすいサイン曲線を見つけ出してくるようなものではないかとおっしゃっています。

木の葉の落下を本当に解明したいならば、まず、真空中の落下がニュートン法則に従うことを確かめたあと、空気中の球ではどうか、面があるとどうか、形状が変わることを考慮するとどうか、乱気流の発生を考慮するとどうか等々と、条件をコントロールしつつ、一つ一つ要因を加えて、複雑な条件のもとでの運動を解明する理論を作らなければならないわけです。これからの経済学も、いろいろな条件に対応した、人間の認知、情報処理のメカニズムを解明することで、「合理的経済人」理論どおりでない行動を説明するようにならなければならないとおっしゃいます。もっともこれは、木の葉の場合と違って、実験での条件のコントロールが容易でないので、なかなか困難な道のりであるともされています。

しかし、このように現実の現象を説明できるように理論を複雑化させていったとしても、もともとこれまでの主流派経済理論が、「寓話その2」の天動説のようなものだったとしたらどうでしょうか。現実を説明するための複雑化は、「進化の隘路に向かって巨大化する恐竜のよう」ということになります。この場合は、既存理論が本質的に間違っていたのであり、それを修正する試みは失敗に帰したわけです。

このケースでは、虚心坦懐に観察事実を見つめて、それにあてはまる単純な式を見いだしたことが、理論の本質的な書き換えとなったのでした。はたして経済学の現状はどちらなのでしょうか。

それに対して、そもそも現実の観察データにあてはまる必要はないというのが「寓話その3」になります。つまり、現実の株価がファンダメンタルバリューからズレていることは、当たり前のことなのです。ではファンダメンタルバリューという概念に意味がないのかと言えば、そんなことはありません。基本的な株価がどんな要因で決まっているのかがここからわかります。そして、実際の株価の動きがどれだけバブルであったか等々ということが、これを基準にして言えることになります。

「合理的経済人」を仮定した理論も、このファンダメンタルバリューの例と同様、現実のなんらかの意味での極限であったり、現実のなんらかの基準として意味があるかもしれません。そうすると、それがどんな要因によってどんな影響を受けるかが解明されることは有用なことだと言えるでしょう。

このような寓話で言われていることは、ヘーゲル弁証法での「本質」概念そのものですよね。「投下労働価値概念にどんな意義があるのか」ということをめぐっても、似たような議論が続いてきたわけですから、マルクス経済学徒にとっては、おなじみの議論だと思います。少なくとも、マルクス経済学者が主流派経済学に対して、「木の葉がニュートン法則どおりに落ちてないじゃないか」というレベルの批判をすることは、自らにツバすることになると思います。

上で私が、人間長い目で見ると最適決定とかけ離れたことはしないのではないかと、いささか信念的に述べたのは、こういうヘーゲル的な「本質」が頭にあったわけです。まあ「長い」というのも、どのくらいをとればいいのかは議論含みですが。

その点で、神取さんが263ページ以降であげておられる実例は、非常に興味深いものです。

まずあげられているのが、ある「トランプゲーム」の例なのですが、合理的なプレーヤーがゲーム理論を使って解いた戦略に従ってプレーすると、プレーヤー1の勝率は0.4、プレーヤー2の勝率は0.6になります(混合戦略ナッシュ均衡での勝率)。これを、実際の人間でプレーさせてみたのです。すると、最初の報告がされた海外の研究者のケースだけでなくて、神取さんがゼミや講義で三、四年にもわたって繰り返したいくつものケースで、ほとんどこれと同じ勝率が観察されるのです。高校生を対象とした東大のオープンキャンパスでこの実験をやってみて、結果がやはりほとんど理論どおりになったときには、フロアからどよめきの声があがったそうです。

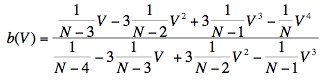

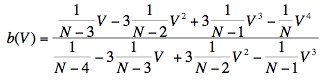

次にあげられているケースはもっと印象深いかもしれません。とても複雑なオークションの実験です。これを、合理的プレーヤーがゲーム理論を使って解いたときの均衡では、買い手の入札額は次のような式に従って決められるそうです。

ここで、Nは参加者の人数、Vはこの人のこの財への評価額です。

こんなことを計算するのは、とても人間業とは思えません。ところが、実際に実験をやって人々に選ばせたところ、人々の入札額は、理論値にそこそこあてはまっているというのです。しかも、何回かにわたって実験を繰り返したのですが、おおまかに見れば、いつも理論にほぼあてはまる結果になっているのです。もちろん、実験参加者は、上の式を解いているわけでは全くなく、直感的に決めているのですけど、なぜか合理的に頭を振り絞って数式を解いた結果にだいたい一致するのです。

もちろん細かいことを言えばズレはあります。神取さんは、「『全員が各期独立に、混合戦略均衡どおりの確率で札を出している』という仮説を統計的に検定すると、これは棄却されることになるであろう」とおっしゃっています。しかし、神取さんによれば、「自然科学では通常そこまで厳格な統計テストは行われていない」ということです。自然科学の世界では、実験結果が再現性を持つかどうかの方が、ずっと重視されているそうです。その点では、この実験結果は、「再現性の面ではきわめて頑強なもの」とおっしゃっています。

章の終わり頃で、神取さんは、ゲーム理論から発展した「マーケット・デザイン」の成果が、研修医の配属、携帯電話の周波数帯配分、電力市場、排出権取引、学校選択制などに広く利用されるようになっていることを指摘しています。主流派経済学の方法論が「現実が説明できない」とか「現実に役立たない」とか即断したがる向きは多いのですが、まだまだそんな断定には慎重でなければならない、現在進行している進化をまだまだちゃんとフォローしなければならない、そんなことがよく実感できる論考です。

ところで、さきほどサンデルさんの本の話をしました。

ウチの子供とか、絶対こんなものに興味持たないとか思っていたら、たまたまじーさんのテレビでサンデルさんの東大「授業」を見かけたらおもしろがって見ていたもので、そんならということで、NHKの「白熱教室」のDVDを取り寄せたのですが、実は今残念ながらDVDデッキが壊れていて見られないのよね。買い替える暇もカネもないし。

実は、政治哲学とか倫理学のことを勉強したかったら、こないだ出たこんな本があります。

田上孝一『フシギなくらい見えてくる:本当にわかる倫理学』(日本実業出版社)

amazon bk1

サンデルさんの本より絶対わかりやすいです。高校生でもわかるレベルだと思います。サンデルさんは、「究極の選択」の仮想例を持ち出すことで話題になっていますが、これ、倫理学ではもともと普通にやっている手法です。この本でももちろん出てきます。

でもウチの子供は読ませようとしても読まなかったんだけど。テレビは見ても、本はやっぱり嫌らしい。

もちろん普通の高校生には読めますから...。

田上さんは、もともとマルクスの疎外論をやっていた哲学者です。私と同じような、マルクス思想にはずっと疎外論が貫いているという立場です。

しかしこの本では、各テーマに関してこれまでのいろいろな立場の主張を説明した上で、章の終わりには著者の考えみたいなものが述べられているのですけど、それが全部いちいち穏当なの。世人で反対する人は滅多におるまいというようなバランスのとれた意見ばかり。田上さんがそんなまっとうなことばかり言っていていいのか(笑)。

いや、けなしているんじゃありませんよ。お互い丸くなったなと(爆笑)。

昔若い頃は、論敵を批判するために、三十年ほど前の週刊誌か何かを探し出して、相手がソ連のチェコスロバキア軍事介入を擁護する論説書いてたことを暴露したりしてたはずだけど。そんな激しい田上さんもよかったけど、まっとうなことをわかりやすく説く田上さんもとてもいいと思います。

情報倫理とかビジネス倫理のことは取り上げられていないようなのですが、その他の、私のような専門外から見れば、ありとあらゆることの善悪を、B6版215ページのコンパクトな中で論じているという感じがします。人類が延々と考えてきた倫理についての哲学議論の単純明快な整理紹介から始まって、自由、民族、国家、個人、経済問題から、脳死、ドーピング、自殺、宗教、臓器売買、売春、動物の権利、喫煙やギャンブル規制等々の現代的な応用問題まで、様々な議論を紹介してくれています。そしてもちろん、サンデルさんらコミュニタリアンと、リバタリアン、リベラリストの間の政治哲学論争も取り上げられています。それぞれの派の中にも、いろいろな立場の主張があることがよくフォローされています。生命倫理とかスポーツ倫理の問題では、現実に起こっていることの基本的な自然科学的事実を知らなかったことも多く、たいへん勉強になりました。

今回のエッセー、書き出したのは正月の2日だったのですけど、結局五日間もかけてしまいました。

このかんに、授業は始まるし、前歯が一本急に痛みだして歯医者さんで歯髄を抜かれることになるし、前任校の部の顧問の引き継ぎ手続きがちゃんと終わってなくて、ずっとそのままだったことが発覚して、急遽後任の先生を探しにいくことになったし....今年もあいかわらずバタバタな駆け出しです。

「エッセー」目次へホームページへもどる